News & Events

以下文章來源於愛閱公益 ,作者王欣婷

《鈕扣士兵》 九兒 著

獲第七屆豐子愷兒童圖畫書獎佳作獎

入選2021年度 愛閱童書100

受訪嘉賓丨九兒

繪本創作者。吉林人,現居北京。代表作包括《妹妹的大南瓜》《妖怪山》《布萊克先生和他的狗》《鈕扣士兵》等。獲得豐子愷兒童圖畫書獎、陳伯吹國際兒童文學獎等多項大獎。

作者丨王欣婷

愛閱公益童書專訪負責人。著有長篇小說《遠行的少年》《藍繭》,採訪集《尋找童書的真生命》。畢業於倫敦政治經濟學院和美國哥倫比亞大學。

作者丨王欣婷

圖片丨九兒 提供

閱讀13527字,了解九兒的繪本創作道路。

我通過微信視頻的方式採訪了九兒。採訪之前,當我告訴九兒希望視頻採訪後,她有些俏皮地說:「視頻?哈哈,那我先洗洗臉。」

到了採訪的那一天,電話接通,屏幕那邊的九兒戴一副圓形的細邊眼鏡,不僅洗了臉,還擦了淡粉色的口紅,身穿一條修身的灰色粗花呢連衣裙。後來我得知她的兒子已經二十二歲,心中吃了一驚,因為視頻裡梳著齊劉海的九兒,就像個溫婉的小姑娘。 「小姑娘」說話帶著東北口音,很親切,也很活潑。跟很多東北人一樣,她還很會講故事。

關於顯得年輕的事,連兒子都問過九兒是怎麼保養的,她心想沒怎麼保養啊,還經常熬夜熬到十二點多。後來她看到一篇文章,說美容的第一要素是要開心,這讓她找到了年輕的原因。 「可能我還是佔著開心了,因為做繪本開心。」

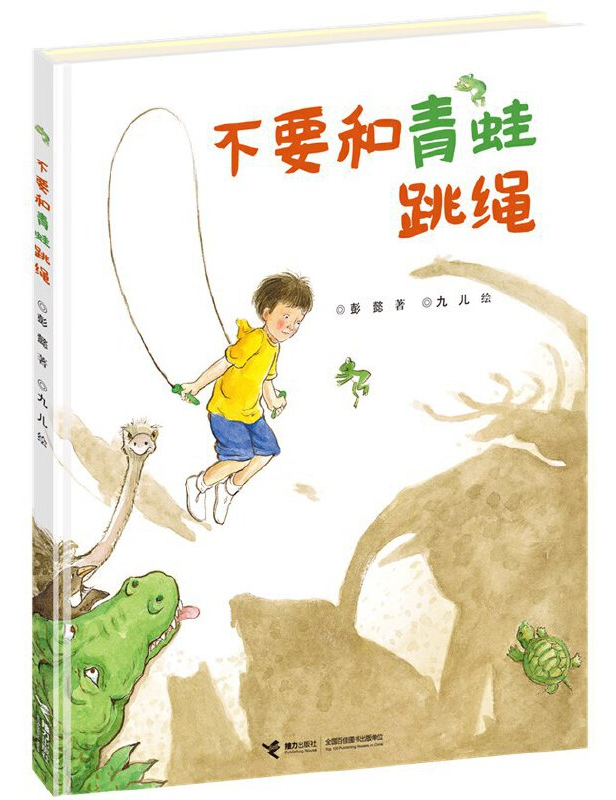

2010年,三十多歲的九兒「心血來潮」帶著小學畢業的兒子從長春搬到北京。在一次書展上,她拿到了蒲蒲蘭的名片。過了一段時間,就帶著作品來到出版社介紹自己。得到編輯的鼓勵後,設計雕塑的九兒從此走上了繪本創作的道路,很快就出版了自寫自畫的處女作《妹妹的大南瓜》。接著她和橙子合作了低幼繪本卜卜熊和朋友們系列,又與彭懿共同創作了幻想題材的作品《妖怪山》和《不要和青蛙跳繩》。

就在作品接連出版時,九兒卻停了下來,為的是「去思考到底要怎麼做繪本,以及要用什麼樣的狀態和方式去創作。」在那之後,她開始主動尋找心儀的創作題材,和作家黑鶴共同完成了一系列自然主題的繪本,其中《鄂溫克的駝鹿》 已經輸出版權至十個國家。另一方面,她僅用一個月便完成了《旅程》《布萊克先生和他的狗》《鈕扣士兵》三部無字書,並獲得陳伯吹國際兒童文學獎、豐子愷兒童圖畫書獎等多個獎項。

可以看出,過去十年的時間裡,九兒在繪本創作的道路上收穫頗豐。她曾有迷茫,思考之後找到了屬於自己的追求和堅持。而在這追求和堅持裡,最重要的,是一種自由的、開心的創作狀態,以及創作主動尋找的、內心深處真正關心的主題。對她來說,只有這樣,才會畫出讓自己滿意的作品。

一本溫暖的書

「那我肯定從童年出發,寫我最熟悉的根植於心裡的事情。」

愛閱公益:九兒這個筆名有什麼含義嗎?

九兒:說起來你可能會感覺很驚訝。我爸爸媽媽一共有十個孩子,現在是八個,因為有兩個已經去世了,我是第九個。另外還有一個原因,我的本名叫楊洪力,「力」的勾寫不好就像「九」。我跟蒲蒲蘭合作的時候,當時的社長是石川郁子,她是日本人,她就讀成了「九」,我想正好家裡排行老九,就叫九兒了。

愛閱公益:聽說是因為給媽媽畫畫,後來才有了處女作《妹妹的大南瓜》。在這之前畫畫嗎?

九兒:我之前一直在設計雕塑。但我從很小的時候就喜歡畫畫。因為家裡在農村,畫畫的素材跟現在的小朋友不一樣,家裡的雞鴨鵝狗豬馬牛羊都是我畫畫的對象,也不會去報美術班,就是特別喜歡畫。爸爸媽媽很支持我,給我買了當時很珍貴的水彩筆,但是並沒有為我樹立將來成為畫家的目標,所以,我一點壓力也沒有。

後來上的是師範類學校,選修課選的也是美術。因為是為教學服務的,學得比較淺,就學一些素描、水粉、畫靜物等等。後來我又去中央工藝進修了壁畫和雕塑。生了小孩之後,畫畫就少了,只是簡單做一些設計。

我們家之前一直在農村,慢慢地孩子們因為做生意、工作、讀書等各種原因離開了。到了1995年,我們舉家從偏遠農村搬遷到縣城,後來又搬到了長春市裡。爸爸媽媽操勞了半輩子,我們本來是想讓他們享享福,但是發現到了城市之後,我媽媽特別不習慣,曾經很辛苦的勞動,反而成為她最懷念的事情。出於紀念的心態吧,也是哄我媽開心,她屬兔嘛,我就畫了很多兔子乾農活。大概二十多張,種地、除草、收玉米、收白菜、做豆腐等等。

當時不知道繪本的概念,完全沒有接觸過。如今繪本如火如荼的發展也只是局限在發達的大城市,在東北的很多城市繪本好像仍然沒有起步。

愛閱公益:後來是什麼原因來了北京?

九兒:我好像不是那種太擅長做計劃的人,屬於心血來潮的人。 2010年的時候,有一天晚上我躺在那兒,就想要不要去北京發展,因為看電視上說北京的文化氛圍特別好,尤其在北京可以經常看到畫展。其實在2001年的時候,我的雕塑作品《鳥與蛋》就參加過在中國美術館舉辦的世界婦女藝術展。 2010年正好趕上孩子小學畢業,噌就跑到北京去了,在北京租房子,幫他聯繫初中(回想起來像做夢一樣)。孩子上初中,我閒下來沒啥事兒了,就去逛書展,那真的是第一次看到繪本,怎麼有這麼好玩的圖書形式。

在書展上拿了一些名片,其中就有蒲蒲蘭的。也沒有馬上去,應該是2012年3月份的時候,就拿了那些畫兒去了蒲蒲蘭,想推薦一下自己。當時接待我的編輯是《可愛的鼠小弟》的編輯村地春子,特別幸運。他看了畫之後,說你畫得這麼好,這麼細緻,為什麼不做繪本呢?要不你就自己寫一個故事吧。回家的路上我就買了很多繪本,去研究結構,看大概是怎樣的形式。

大概一個多月的時間,就畫出來了。不是先寫文字,而是直接做了分鏡。村地老師看了我的線稿之後,說我本來想跟你講很多繪本的東西,但是看來你已經掌握很多了。線稿一下就通過了。

接觸到這個新的東西,小時候畫畫的願望一下有了銜接,特別興奮。我記得很清楚,畫了五十六天,就把《妹妹的大南瓜》畫完了。第一本書反而是非常順利的,沒有經過太多的磨合。後來真正的磨合是和作家合作的時候。

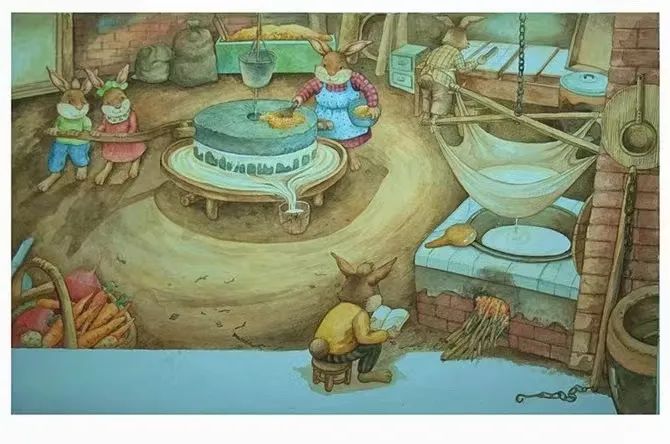

▲《妹妹的大南瓜》

愛閱公益:當時為什麼想寫的是一家人種南瓜的故事?

九兒:很多繪本作家之前就有寫小說的基礎,但我不是。我又沒有寫過故事,我寫什麼呢?那些畫本身就是畫了我的童年,蒲蒲蘭覺得可以做成繪本,那我肯定從童年出發,寫我最熟悉的根植於心裡的事情。小時候我們家裡就是春種秋收,小院子還原了我們家當時的場景,東北就是那種土打壘的房子。

當時這個書出來之後,閱讀推廣人王林老師說他看得流眼淚了。他說了一句話,我現在還記得。他說這本書,是一個初學者憑著對繪本的熱愛,誠懇地把它創作出來。我那時候是真的不懂,只能邊做邊學。感謝王林老師的鼓勵,雖然我很久之後才知道。

愛閱公益:書裡有一個換南瓜的情節(「我」看到妹妹的南瓜秧變黃了,把自己的換給妹妹)。這是真實的嗎?

九兒:這個是自己想出來的。但是因為家裡的兄弟姐妹比較多,玩的時候就會做一些呵護小妹妹的事情,比如分餅乾的時候,多給妹妹拿兩塊。這種呵護的感覺對我來說不是陌生的,我只是想了一個方式,來呈現兄妹之間的關懷和照顧。

▲ 九兒和姐姐

愛閱公益:你們家的氛圍應該就像這本書一樣,很溫馨很友愛。

九兒:對,我現在的家也是這樣,一個大家庭,挺快樂的、挺團結的。

愛閱公益:雖然《妹妹的大南瓜》是您的第一本繪本,您說之前對繪本也不太了解,但出來的作品還是很成熟的。除了溫馨的感覺,我最讚歎的是裡面的鏡頭感、畫面感,像流動的電影一樣。有沒有受到什麼其他的影響,還是可能就是天分比較好?

九兒:這個不能叫天分,但肯定是有影響的。東北人還是很擅長講故事的,從我記事開始,我們家有一個叔叔就特別擅長講評書。東北的鄉村,由於經濟不發達,冬天就是大家貓冬的季節,就形成一個習慣,一家人在一起,或者鄰居來了,圍著火盆講故事,一些神怪啊,各種各樣的故事。一代一代傳下來,我也是一個聽了很多故事長大,並且又很喜歡講故事的人。

另外當時去書店看繪本,有一本書對我影響很大,叫做《南瓜湯》。它的顏色太溫暖了,我想我一定要畫這樣一本溫暖的書。而且因為是第一本書,也不懂太多繪畫的技巧,只有有非常飽滿的熱情,所以不惜筆墨地畫得很細。

▲ 《南瓜湯》

愛閱公益:您自己之前給媽媽畫的畫,和最後我們看到的《妹妹的大南瓜》的風格還是有一些區別,是嗎?

九兒:其實變化不太大,只是兔子更好看了,之前的兔子有一點點醜,身高比例沒有書裡的好。當時去蒲蒲蘭的時候,跟他們學到小孩的書裡面,小朋友的身體比例都是有講究的。所以畫的時候頭就畫大了一些,看起來比我之前的可愛。

▲《妹妹的大南瓜》内頁

從幻想到現實

「2016和2017年就沒有出作品,做了很多的思考和調整。」

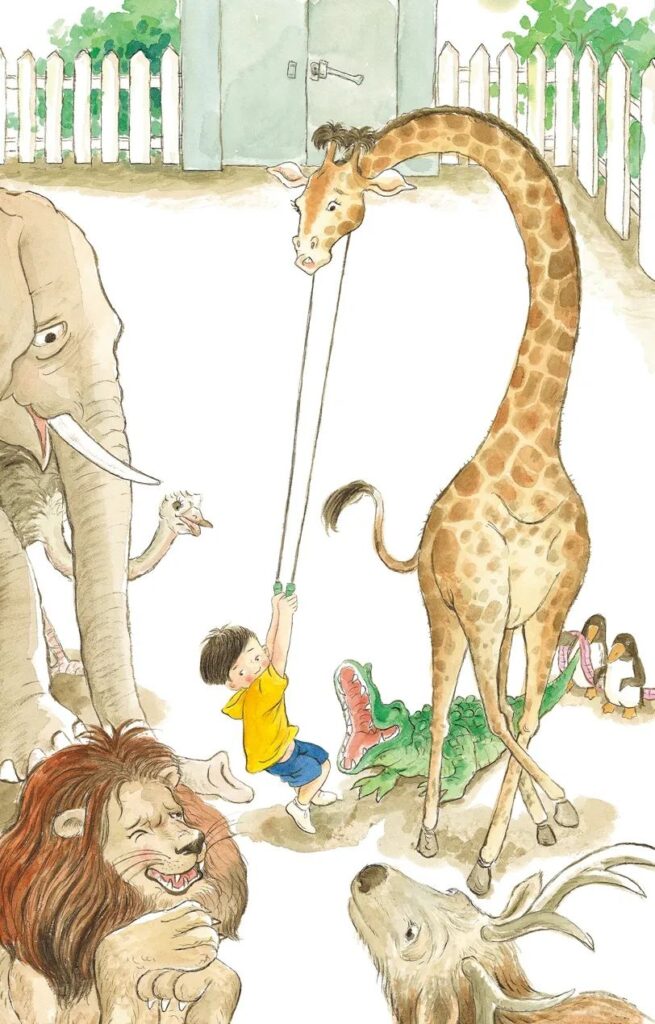

愛閱公益:《妹妹的大南瓜》之後,您有兩本和彭懿老師合作的書《不要和青蛙跳繩》和《妖怪山》。

九兒:《妖怪山》磨合得很痛苦,時間也特別的長。

愛閱公益:具體有多長時間?

九兒:從開始做到出來,得有兩年多的時間。繪本的文字和圖畫很多時候分得不那麼清,我覺得就像一盤蛋炒飯一樣。如果文圖是一個人的,就是自己和自己商量。如果是跟作家合作,作者、畫者、編輯,如何達成共識,就要一起商量。

磨合也不都來源於圖,文字也改了很多稿。最開始的時候,小妖怪是從故事的開頭到結尾一直都存在的,大大方方地呈現在紙上。我個人其實喜歡彭老師最開始的文稿,我記得我當時還設計了書名頁,小妖怪在畫面右邊,指著畫面左邊說:「看,她們來了……」但是討論之後,出於一些考慮,小妖怪只在拉長頁的時候出現。之前有五個孩子,後來變成了四個,就是不停地推敲。每次文字要改,圖肯定也要跟著改。那時候,我覺得我需要學習的東西很多。

之前自己的繪本就像玩兒一樣做出來了,這次跟彭老師合作,他是那麼有名的作家,出版社很重視,我做得也非常認真,但不好的一面是會緊張。因為我是不放鬆的,體現到畫面上,小朋友也都是緊張的狀態,不夠生動。

《妖怪山》還沒畫完的時候就開始畫《不要和青蛙跳繩》,兩個算是同時期創作的,但差別就很大,《不要和青蛙跳繩》裡面的小孩就很靈動。因為到那個時候,經過之前緊張的狀態我已經悟到了,這種緊張不應該是創作繪本的狀態。所以在創作《不要和青蛙跳繩》的時候,我就跟出版社表達了這種願望,希望不要給我太多的界定或者束縛。我還是想要一個比較自由的創作狀態。這本書入選了2016年的國際兒童讀物聯盟榮譽(IBBY)榜單。

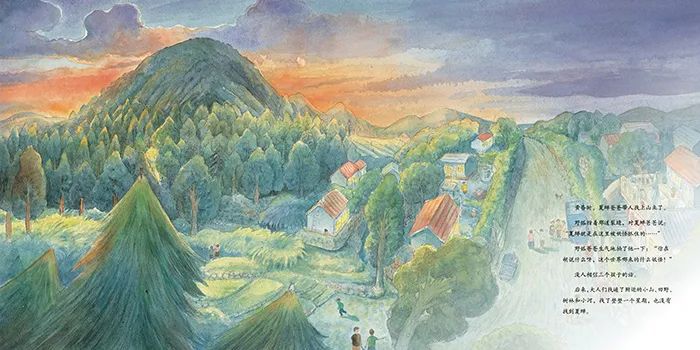

▲《妖怪山》内頁

愛閱公益:《妖怪山》您是直接跟彭懿老師溝通嗎?

九兒:對啊,我們經常會碰面。只要彭老師來北京,基本上就是小型會議。彭老師對畫家很好,他不僅是作家,也是繪本研究者,每次討論都讓我受益頗多。蒲蒲蘭這一點比較好,能夠非常認真地把一個故事從頭跟到尾,反復修改、推敲,我覺得這種方式尤其適合繪本的初學者。

愛閱公益:在畫風上,他們跟您說了要怎麼畫嗎?

九兒:我們還去采風了,去北京附近的門頭溝的爨底下村,是一個很古老的村子。當時我們就琢磨這個故事應該發生在什麼地方。我們想不應該發生在城市裡,因為畢竟說到小妖怪、小山什麼的。又覺得不應該是離城市很遠的地方,於是就把它限定在跟城市有一定距離的小鎮上。

至於畫風,出版社倒是沒有太多的要求,只是擔心小讀者會害怕,希望色彩明亮些。但是彭老師有一個建議。他說這個故事雖然是幻想的,但是我們要畫得很現實。恰恰因為是幻想,才要畫得很真實,就像現實生活中發生的一樣,讓讀者相信。所以就採取了這樣的畫風,畫得比較細。但是我自己對這本書一直都不太滿意,有很多遺憾在裡面。但是無論如何,這本書就是當時自己能力所及的誠懇的作品吧。

愛閱公益:後來《妖怪山》變成很有名的一本書了。

九兒:我自己對圖畫確實不滿意,但是不影響彭老師的故事好。我清楚地記得我在畫這本書的時候的一些社會事件。比如幾個孩子一起去游泳,其中一個孩子溺水身亡,剩下的孩子遭受到很多的譴責和內心的煎熬。但是對於小孩子來說,發生這種事情,他們也沒有救的能力。彭老師的答案反而是開放的,是比較寬容的態度,每個人心中可能都有自己要過去的那道坎。就像書上說的,「每個孩子的心中都有一座妖怪山」。怎麼辦呢?要學會原諒自己,學會向前看,學會成長。這是留給所有讀者值得思考的人生命題。

愛閱公益:《不要和青蛙跳繩》是接力出版社出的,兩個出版社之間有什麼區別嗎?

九兒:蒲蒲蘭可能跟創作者溝通得更緊密一些,比較頻繁。接力相對來說寬鬆一些,比較自由,基本上做完分鏡之後,就可以回去畫了。

我開始做繪本的時候年紀已經比較大了,對我來說,可能更喜歡比較自由的狀態。我一直覺得我沒有長大,總像處在叛逆期,如果編輯跟得太頻繁,我就會緊張,甚至失去熱情,又去做別的事了。

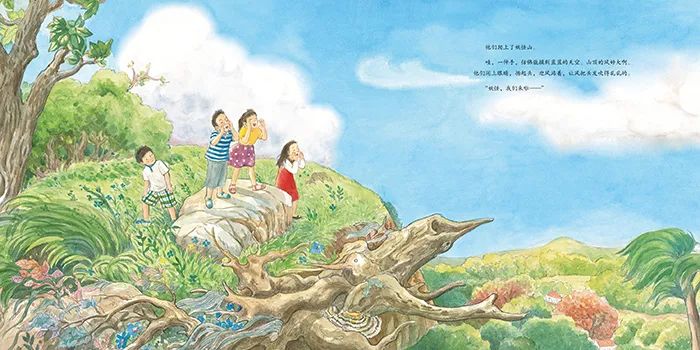

愛閱公益:《不要和青蛙跳繩》很有連續性和流動性,前一頁的畫面引出後一頁,後一頁連接前一頁,比如媽媽讓「我」出去的畫面,最右邊有「我」走出去的腳,跟大象跳繩的時候,已經隱隱約約看到獅子在門口了。這本書還很好地利用了書本本身的「邊框」,動物就像真的從外面走進來一樣,打破了書內和書外的邊界。這些都是自己構思的嗎,還是也有編輯的意見?

九兒:不能說全部,但基本上是自己在構思。畫《不要和青蛙跳繩》的時候已經開始留意別人講故事的技巧了,也學了一些皮毛,學了就趕緊用到自己的創作當中去。可能是看了很多其他的書,給了一些靈感。

▲《不要和青蛙跳繩》內頁

愛閱公益:除了《南瓜湯》,還有對您影響大的書嗎?

九兒:從2012年開始做繪本,到2015年8月份,又出版了《不要和青蛙跳繩》《回不去的故鄉》《想要正好的遇見》這三本書, 在這之前我沒有時間停下來學習,就是一本一本地畫,甚至沒有看太多的繪本。

▲《想要正好的遇見》

▲《回不去的故鄉》

2015年這些書都交稿以後,我才停下來思考到底要怎麼做繪本,要用什麼樣的狀態和方式去創作才能把創作變成一件很享受的事。 2016和2017年就沒有出作品,做了很多的思考和調整。直到2018年出了《鄂溫克的駝鹿》。

喜歡的書挺多的,如果說幾個印象深刻的的話,比如《抵岸》《科倫坡之狼》,還有一定要提的《鹿啊,你是我的兄弟》。我都喜歡。

愛閱公益:這些思考找到的答案是什麼?

九兒:之前除了我自己寫的故事,是別人把故事遞給我,然後我來畫。經過這兩年的思考之後,我覺得我要自己尋找一些故事。所以2018年出版的《鄂溫克的駝鹿》,正好是在尋找的時候,遇到了自然兒童文學作家格日勒其木格·黑鶴。他的作品具有現實主義特點,關注中國北方正在消失的荒野文化,是我等了很久的故事類型。

我為什麼喜歡自然現實題材的繪本,還是要回到童年。我是四分之一的蒙族,上學的時候每天騎自行車從科爾沁草原的尾部路過。那時候的草的豐美,你應該是沒有見過的。如果趕著馬車從草原上走過,被壓彎了的草再彈起來,就會飛出花花綠綠的蟲子。後來鹽鹼地越來越多,那樣的草原基本上就看不見了,草變得又稀薄又矮。我發現自己對這種已經變得不再美好的,或者是漸漸逝去的東西感到非常難過和惋惜。

遇到了作家黑鶴,我讀了他的幾本小說,其中一本就是狩獵時代的鄂溫克老獵人和一隻駝鹿生死相依的傳奇故事。現在鄂溫克人也不多了,隨著狩獵時代的結束,一些文化也隨之消失,或者進了博物館。但是他們對待自然萬物的態度,是永遠值得學習的,我非常想把這種東西再提出來,給現在的孩子看。從這個角度來說,這個故事應該是我自己尋找到的特別想表達的故事,這是一個比較厚重的現實題材的繪本。作家的故事很成熟,我要按照自己的節奏去呈現就好了。

關於駝鹿的題材確定之後,我和作家前期做了很多的工作,比如說兩次去大興安嶺的腹地采風。這個時候都沒有驚動出版社,是我們自己拿著錢去的。

《鄂溫克的駝鹿》繪本的原型是黑鶴的小說《巨猂》,我和作者一起看如何去改編,創作是我們兩個人之間的磨合。草稿都畫完以後才找的出版社。總之2017年之後出現了特別自由的創作狀態,非常享受。我一直覺得,對於創作者來說,自由的表達很重要,創作一本書就像拍一部微電影,雖然好的編輯會讓你的書更好,但是作者自己才是編劇,是導演,是攝像……這些重要的職責還是要握在自己手裡。充滿激情地做好自己該做的,再謙虛地接受好的建議,還有必要的修改。

愛閱公益:去采風的情況能介紹一下嗎?

九兒:我們當時去得蠻遠的,先到呼倫貝爾的草原。我在海拉爾機場下飛機,黑鶴穿了蒙古服,拿著一條哈達來接我。然後我們開了一天的車,一直到晚上。大興安嶺的腹地就是很中心的地方,平常旅遊不可能到的地方。

他們生活在森林裡的人,包括黑鶴,真的很奇妙。用科學方法能做的事情,他們靠感覺就可以做。車開到森林里以後一片漆黑,月光根本不起作用,什麼方位都判斷不了。

黑鶴就下了車,說要聽一聽他們在哪兒。我什麼都聽不見。黑鶴聽了之後就指了一個方向,說應該在那邊。他居然開著開著,就找到了一條很淺的好像是剛被車壓過的路。開了一段,我們的車掉到了一個深坑里面,怎麼都開不動了。黑鶴熄了火,又說我再聽一聽。很奇怪,遠遠地就听見了狗的叫聲。再等了一陣兒,就听到了人走路的聲音。來人領著一隻獵犬,有一點點駝背,應該是老獵人收養的一個孤兒。

我們就把車停那兒了,又跟著他走了很長一段路,找到了老獵人的營地。營地就在森林裡面,推開賬篷的門就是森林。人在那里呆了一段時間之後,就會有一種變成動物的感覺,很舒服,完全和自然融合在一起了。再回到城市,反而很不習慣。

愛閱公益:在森林裡要寫生嗎?要為書的創作做哪些準備?

九兒:其實我對森林非常熟悉,因為東北的嘛,長白山的森林,我總去。作家說這本書在森林裡的時候,我跟他說你不用擔心,森林我太熟悉了,怎麼畫都行。作家說這個森林跟其他地方的森林不一樣,每個森林都不一樣。你既然要畫《鄂溫克的駝鹿》,就一定要來鄂溫克人生活的森林。

去了之後真的不一樣。長白山的森林是原始森林,樹種很多,很多叫不上來名字。去大興安嶺的森林之後就會發現基本上就是針葉林、白樺樹。在那裡除了了解樹木,還要了解植被。我還買了《大興安嶺森林植物圖譜》。 《鄂溫克的駝鹿》裡面大概畫了十五種植被,我記得的有遼寧山楂、牛勁草、百禿翁等等。畫完之後,黑鶴還找到了鄂溫克文化的專家提建議,確保沒什麼問題。

愛閱公益:動物呢?

九兒:就是看馴鹿。駝鹿是森林的猛獸,肯定是看不見的。但是這個老獵人是養過小駝鹿的,作家在此基礎上又進行了自己的創作。我們還要了解老人家的生活習慣,那裡還有一個鄂溫克的博物館。他們的服裝、所有的生活器俱全部在裡面。現在很多關於獵人的書裡面,服裝很鮮豔,其實在森林裡面做獵人是不可能穿那樣的衣服的。當時那個老獵人的衣服就是一個短的鹿皮,下面一雙靴子,扎著腰帶,衣服都是很簡樸的,顏色就是舊舊的鹿皮色。

愛閱公益:看不到駝鹿就是看著照片畫嗎?

九兒:就是要查照片、查視頻。但是老獵人是有原型的,他叫安道大叔。我們實際采風的時候接觸的老獵人是個老太太,她是鄂溫克最後一個薩滿的女兒叫巴拉傑伊。她還寫了一本小說《馴鹿角上的彩帶》,會俄羅斯語、日語,漢語也說得很好,很厲害的一個老人家。但是很遺憾,沒等我們這本書出版,她就去世了。

愛閱公益:《巨猂》這本小說我之前也看過。看到《鄂溫克的駝鹿》的時候,其實跟想像中不太一樣,顏色沒有想像中那麼鮮豔。

九兒:我去了解鄂溫克人的時候,除了在老獵人家生活,其他的很多東西只能去博物館了解。博物館裡面的照片是黑白的,有色彩的非常少,我還看了很多關於鄂溫克的紀錄片,也是黑白的。

我想既然這本書是關於已經過去了的狩獵的時代,那我不如一開始就做成很有歷史感的感覺。讀者翻開書的時候,就像從老照片和老紀錄片開始了解這個故事、這個民族。所以最開始的圖就是一個老照片的感覺,隨著小駝鹿的出現,才出現了色彩。很多電影就是這樣的,一開始是黑白的,隨著人物的出現,漸漸有了色彩。書名頁的處理也是如此,翻開大概六個對開頁之後才出現書名頁,也是電影的手法。前面是交代小駝鹿的身世,它回到營地之後,故事才真正開始。

愛閱公益:您喜歡看電影嗎?

九兒:沒事的話幾乎每天看,反正有空就是看電影兒。

愛閱公益:以前就這樣?

九兒:以前就這樣。有條件就不會放過機會看。

愛閱公益:怪不得我覺得您的書那麼有電影感,像是相機從各個不同的角度在拍攝。

九兒:現在每次看電影都有目的性,雖然沒有寫總結,但是會思考。比如覺得這個鏡頭好,就趕緊用手機拍下來,留著學習、借鑒。

愛閱公益:有什麼比較喜歡看的類型嗎?

九兒:我幾乎看的全是懸疑推理的,包括小說也是。像東野圭吾、江戶川亂步的,電影就比如《驚魂記》《後窗》的導演希區柯克,他的基本上都看過。有一次去一個出版社和編輯談稿子,聊天時發現他和我一樣喜歡懸疑推理,我們從《這個男人來自地球》說到《海市蜃樓》,一直聊到他下班才想起來還沒說稿子。

愛閱公益:《鄂溫克的駝鹿》是用得什麼媒材?

九兒:因為狩獵時代是有年代感的,如果只用水彩畫的話,就不夠厚重。我反複試驗,最後試到碳鉛筆。先試的是鉛筆,但是鉛筆和碳鉛不一樣,畫完之後很亮,上色上不進去,而碳鉛筆劃完之後還有很多空隙。我等於每一頁都先畫了一個素描,然後再上顏色,這樣一結合,畫面看起來就很厚重,有一種歷史的感覺。這也是反复嘗試出來的。

愛閱公益:這幾年您跟黑鶴老師合作了幾部作品,未來如果跟別人合作的話,也會用這種自己尋找的方式嗎?

九兒:肯定是。這兩年約稿的也很多,很抱歉都推掉了,因為覺得黑鶴還有很多好故事可以呈現。現在也還在做一本和《鄂溫克的駝鹿》差不多厚重的書,不過比那個好玩一些,也是關於少數民族、森林、動物的。黑鶴的故事有一種荒野的力量,這個是我在其他的小說裡沒有感受到的。這種荒野的力量、人與自然的關係,是永恆不變的話題。

2018年《鄂溫克的駝鹿》出版的時候,那兩年特別偏愛關於想像力的創意型繪本。所以我當時是很猶豫的,這種現實題材的書到底有沒有人看?但是我又很想做,就請教了阿甲老師。他說這種書看起來不是主流繪本,但是是孩子書架上不可缺少的一本。他說完之後我就很釋然,覺得還是該做。後來這本書真的給了我們很大的鼓勵,現在應該輸出十個國家了,所有的大語種都有。

愛閱公益:所以目前您最願意投入的,還是自然題材的作品?

九兒:其實我一直都是兩步走,在做《鄂溫克的駝鹿》《十二隻小狗》等作品的同時,也在做自己的無字書。畫現實題材的作品有很多限制,跟作家合作也有很多東西要平衡,畫起來還是非常辛苦的。辛苦之餘,我又偷偷出去玩兒,玩兒我自己的東西,做無字書,也不需要文字,想到什麼就做什麼。一邊吃一吃大餐,一邊吃一吃地方小吃,這種狀態真的太好了。

愛閱公益:跟黑鶴老師合作的過程中,有沒有一些爭執或者衝突?

九兒:有,有的時候很來氣。氣到什麼程度?很多天都不說話。記得有一次我們兩個人討論一張小圖,是故事裡駝鹿吃多了,需要排泄的情節。排出來糞便的樣子我們倆討論了很長時間,又查了很多資料。我畫出來他老說不對,說我畫的是乾的,鬧肚子排泄應該是噴射狀的。一邊吃午飯一邊給我說,我說太噁心了,別說了。

又比如獵人到底背不背槍啊,老獵人到底是什麼狀態啊。我可能就喜歡畫一些看起來很鮮活的人物,但是他說在森林裡生活時間長的老獵人,就是不苟言笑、很嚴肅的,說我畫的是胡同里面打麻將的老大爺。

自然而然做成的無字書

「三本書做得有多快呀,真的就一個月時間,就畫完了。」

愛閱公益:接下來我們就聊一聊讓您比較「快樂」的地方小吃。 《布萊克先生和他的狗》跟其他作品都不一樣,完全就是寫實畫風的反面了。

九兒:我覺得我這個人不定性,雖然這麼大了,內心還是個寶寶,很兒童。一方面很辛苦地畫完《鄂溫克的駝鹿》和《十二隻小狗》之後,就想換個方式做點別的加壓。另外當時我看到很多宣傳把我歸類到寫實畫風的插畫家,但是我不想被這樣定義,因為我現在畫寫實畫風,可能過段時間又不畫了。基本上一個風格畫完了,就再也找不到繼續的熱情了,所以給大家的感覺我總是在變。我不喜歡這種定義,我要做一些新的嘗試,但是具體怎麼做也沒想好。

有一天聽東野圭吾的小說,講的是一個人被殺害之後,有兩個目擊證人都看到了兇犯留在屋子裡的背影。 A說兇犯穿的是白衣服,B說穿的是黑衣服。這兩個人都沒有撒謊,為什麼看到的顏色是截然相反的呢?後來才發現,兇犯穿的是黑白條紋的衣服,隔著豎條的窗戶,不同的角度看到了不同的顏色。我覺得這個點挺有意思,這不就是色彩遊戲嗎?就記在了備忘錄裡。

我每年都有一段時間很抑鬱,不知道為什麼,就是走不出來。後來我養了一隻青灰色的蒙古獵犬,作家黑鶴送給我的,名叫呼和(在蒙語裡,呼和是青灰色的意思,比如呼和浩特,在蒙語裡是——青灰色的城市)。因為有了這隻狗,無論是開心還是痛苦,到該遛它的時候就得去遛它,它不知道你抑鬱,也不會等你心情變好,它就鬧著要你帶它出去。然後不知不覺就被它感染了,會發現生活中很多簡單的快樂,讓生命擁有更多的色彩,漸漸的也就走出來了。

我就把由殺人犯的故事想到的「色彩遊戲」和小狗帶給我的改變結合起來了,創作了無字書《布萊克先生和他的狗》,布萊克這個人患得患失的,在黑色背景中看不見他,在白色背景中又看不見他的狗,他們都像缺少了些什麼。到了書的最後,無論走在什麼環境下,都能看見布萊克,也能看見那隻小狗,因為他們有了自己的色彩。這本書採用了極簡的創作手法,去掉了所有可能干擾讀者閱讀的因素,色彩也很單一,除了黑白灰,就是綠色,所以這本書很快就做出來了。

愛閱公益:一開始就想做無字書嗎?

九兒:因為和寫文字比較,我還是更擅長畫畫嘛。故事只是在腦子裡,卻不是以文字的形式,而是影像式的畫面。所以很少先寫出來,而是直接畫出來。然後畫著畫著,就會發現好像都能看懂啊,就不需要文字了,自然而然就做成無字書了。但基本風格之前是想好了的,希望做個極簡的風格。

愛閱公益:做極簡的過程中有遇到什麼困難嗎?

九兒:肯定有一些困難。有的畫面確實不需要文字讀者也能懂,但有的畫面呢,就很不好懂。比如說有一張圖是布萊克解下小狗的繩子和它在草地上玩耍,等他們走的時候,布萊克又想起來繩子了。這個就很難體現。最後沒辦法,就借助了漫畫的手法,在他的頭上畫了一個圈兒,圈兒裡畫個東西,表現他在想什麼。這種方式大多數讀者已經很熟悉了,雖然有點俗套,但是也只能如此了。

愛閱公益:《鈕扣士兵》也是無字書,是從一首詩開始創作的?

九兒:是。非常慚愧地說,我還挺喜歡寫小詩的(雖然寫得不好)。這個寫詩呢,和心情有很大的關係。在我憂傷的時候特別願意寫詩,而且靈感也特別多,幾乎不費力就能寫出來。但是最近就蠻開心的,發現一首都寫不出來,所以說為什麼很多詩人都憂鬱。

愛閱公益:是每年抑鬱的那段時間寫的嗎?

九兒:基本上是。因為身體不好,經常生病,做過幾次手術。心情不好,人就變得多愁善感,期待自己的堅強和轉變,那個時候就特別願意寫。這兩年我一直在跟顏小鸝老師(作者註:顏小鸝為蒲公英童書館總編輯)合作,挺感謝她的,拋開專業度來說,她最讓我開心的地方是讓我很自由。

我之前有一本無字書叫《旅程》,可能因為設計風格比較獨特,很多人不太了解這本書。當時顏老師說我給你出了唄,我說一本小書太孤單了吧,也不好宣傳,你等一下,我再給你做兩本。三本書 (《旅程》《布萊克先生和他的狗》《鈕扣士兵》)做得有多快呢?真的就一個月時間,就畫完了。我覺得這三本無字書,特別符合自己當時的狀態,都是關於生命的堅韌、不屈不撓的成長以及蛻變,當然還有關於愛的啟示。

做《布萊克》的時候就開始考慮第三本做什麼,我就給顏老師讀了這首小詩,問她能不能做成繪本。一般的編輯可能會說你再考慮考慮,或者你落實到文字我再看一看。但是我最不喜歡寫文字,如果要落實到文字就不會了。可顏老師說「好啊好啊」,她每次都這樣,「好啊好啊,我覺得很好啊,你做吧」。她這樣一說,作為作者的激情就被點燃了,我就開始了。

做完了之後,顏老師會提很多專業的意見,比如《鈕扣士兵》里外婆的那條線就是她加的。之前沒有情感線,加了以後這本書一下變得很有感情了,要不然只是爺爺和孫子玩遊戲的故事。後來顏老師又幫我請教了朱成梁老師、朱贏椿老師、蔡皋老師,他們都給我提了建議。我很感激他們專業的建議,我覺得好的建議就像金子一樣寶貴,所以他們每個人都給了我金子。

當然,給我金子的老師有很多,愛講故事的向華老師,央美繪本工作室的楊忠老師,還有遠在國外的繪本藝術家鬱蓉老師,在我的創作中,他們都曾毫不吝嗇地把金子一樣寶貴的建議分享給我。

愛閱公益:當時得到了哪些建議?

九兒:比如《布萊克》的第一頁是小狗叼著繩子,後面有一個電視櫃和電視機。最開始是沒有的,就是一根繩子,讓讀者去猜,為什麼是一根繩子。後來朱成梁老師說怕小讀者會看不懂,還是加一些背景吧,我就加了一個背景。電視櫃上還加了一個花瓶,花瓶裡插著枯萎的花。書的最後那個花瓶還在,但插的是綠色的植物,代表布萊克先生的心情也好了。

蔡皋老師提的意見是在最後結尾的地方。那里布萊克在喝茶,小狗又過來想跟他出去玩。我本來畫了小狗叼著一條粉色的繩子,代表布萊克又發現了新的色彩。但是蔡皋老師說太刻意了,什麼繩子都不叼就好了。不過後來在後環襯加了兩塊粉色,這是顏老師加的。

《鈕扣士兵》朱贏椿老師提了建議。是怎麼提的呢?也很有意思。有一次他來北京,我知道他來了,就不能放過他。但是他又沒有時間,說晚上要吃晚飯,一幫人,在某個飯店裡。我說我可不可以到飯店門口去堵你,給我十分鐘就行。我就在飯店門口等他。就在飯店旁邊的一個小桌,他給了我二十分鐘的時間。他看了以後說《鈕扣士兵》打鬥的場面有一點少。

我後來就又加了一個打鬥的場面,交代了小男孩為什麼把鈕扣派過去。如果仔細看就會發現,有一個圖是小男孩的兩個兵和爺爺的一個兵在打,打著打著小男孩的兵就要掉下馬了,明顯是爺爺那一方佔優。這個時候,小男孩才把小兵派過去。加了這個跨頁就感覺充實多了。

《鄂溫克的駝鹿》當時請教的是呂敬人老師,他不僅幫我們做了圖畫的排版,還對文字做了調整,將文字從左靠齊,基本一句一行,方便讀者閱讀。

呂老師還在開頭加了一個森林的跨頁。他說這個書一翻開就是近景,感覺不好,加一個遠景,再翻過來,老獵人走進畫面,就很好。

愛閱公益:《鄂溫克的駝鹿》的風格上有點舊舊的感覺,《鈕扣士兵》是不是也為了這種舊舊的感覺,畫的素描?

九兒:不是,是因為鈕扣太小了,如果周圍的畫面全畫成彩色,根本找不到它了,所以就畫成了素描的形式。

除了突出鈕扣,因為故事情節裡小孩下棋的時候有幻想的成分,那裡出現的士兵沒有什麼顏色,如果其他的地方都畫的是色彩的話,就會搶戲。我之前嘗試過畫顏色,發現很像戲劇。戲劇的感覺就太真實了,現在這樣畫,讀者一看就知道是想像出來的。

愛閱公益:士兵的部分您特意用了不同的媒材,為了突出是想像?

九兒:看到帶顏色的士兵很像戲劇之後,不知道該怎麼辦,卡在那兒了。畫了很多很多張,就是不對。我們家小孩也二十二了,我的很多書,他都參與了。他說媽媽,我來給你想一個辦法,就拿我黑色的水彩,在紙上畫了一個類似於恐龍的東西。他說現在就把所有的士兵都畫成水墨的,我在電腦裡幫你變顏色。書裡偏藍,或者是偏咖啡色的士兵,都是他用電腦處理的。這些兵我是單個畫的,後來是在電腦裡按照我的想法組合在一起。

愛閱公益:《鈕扣士兵》的時間線是倒敘的方式,一開始就是這麼設計的嗎?

九兒:對,看電影真的是對我的影響非常大,尤其是看懸疑推理的電影,就是很燒腦。 《鈕扣士兵》也有一點點燒腦,比如說一開始出現的鬧鐘指向七點半的位置,有雪花。再翻,很多畫面就帶著線框了。再看著看著,又出現下雪,小男孩起床的那一段,之後就沒有線框了。如果看書或者電影多的人,就會知道線框框起來的部分是過去時,交代了鈕扣的身世。最開始的鬧鐘其實和後面小男孩起床的位置,是接起來的。把線框部分全都去掉,也是一個完整的故事。

我又想起來一個老師對我的幫助,彭學軍老師。我們在書展上,給他看這個稿子,他說要不然最後一頁的書架旁再加一個大衣吧,掛在那兒,讓鈕扣就從那裡掉下來,這個釦子就是爺爺掉的。

不過這個大衣畫了之後有人說好,也有人說不好。魔法童書會張弘老師拿到書和我做了很多探討,她覺得不放這個也許更好,多少有一些刻意。也許繪本就是這樣,每個人都可以有自己對故事的理解和講故事的方式,你看到什麼就是什麼,你並不需要和別人所見相同,可能這也是繪本的魅力。

愛閱公益:中間還有一個畫面我挺喜歡的,小女孩撿了鈕扣,被媽媽扔掉了,還擦了擦手。

九兒:那個是後加的,都畫完了,突然發現這個鈕扣掉在那兒,彷彿就在等小男孩撿,太刻意了,難道不能被別人撿一下嗎?就加了一個小女孩。

愛閱公益:之前說一個月就畫了三本書,您平時的生活大概是什麼樣的?

九兒:教育小孩兒的時候我們說,你要讓他盡情地玩,他才能夠盡情地學。我現在就像一個正在玩耍小孩兒。 2021年沒想著畫繪本,就想一直玩兒來著,現在也是一直在玩兒。照顧我的動物們,看電影,或者就在那裡閒著,我不太愛看書,總是安慰自己看電影就等於看書。

無字書一個月畫出來可能覺得快,但其實也不快。有很多插畫師都是兼職畫,或者有很多家務要做,可能一天就畫兩三個小時。但我不是,一旦想到一個點,家務活就完全給了別人,從早上九點開始,可能一直幹到晚上一兩點,就是一天一天連續地突擊出來。我喜歡這種方式,一直保持一個狀態,一旦停下來,就洩氣了,不知道會放多久。

最近也是在閒著,看電影兒,看動畫片。昨天陽光很好,看到我那隻叫二王子的貓直挺挺地躺在院子裡,尾巴甩來甩去像個大毛毛蟲,突然間來了靈感。我就趕緊拿出小本子,一天時間,把分鏡畫完了。

愛閱公益:如果很長時間都沒靈感了,會有緊迫感嗎?

九兒:有,玩兒著玩兒著,就發現不行了。但是這種緊迫感很奇怪,不是來源於經濟壓力,也不是對名利的渴求。這種緊迫感是到我這個年紀了,依然像玩了一個暑假的小朋友,開學前一晚突然發現,天啊,作業還沒寫完。就是這種感覺。所以無論多大年紀,老玩兒也不行啊。

最後我想講個特別有趣的事。我會製作一些空白的本子,有了故事做分鏡用。有一次坐飛機,想著心裡的那個故事,想做分鏡看看。結果沒帶筆,於是我就翻開空白的本子,在心裡計算著,第一頁畫什麼,第二頁畫什麼,故事衝突應該出現在第七頁,故事高潮應該在十幾頁吧……

一邊想一邊來回翻,一邊翻一邊思考著、小聲嘀咕著。這樣過去了大概半個小時,我旁邊一位東北大哥說:「不好意思打擾你一下,我是實在憋不住了,你這是盲文嗎?可是我也沒看到凸點符號呀,你這來回翻了快半個小時了,我也想不明白你這是乾啥呢,你快告訴我吧……」於是我很耐心地跟他說這是在考慮做繪本,他明白後,似乎很解脫地長舒了一口氣。

你看,繪本創作就是讓人著迷,一個從無到有的過程,激情和理性同樣重要。