News & Events

大卫•威斯纳(David Wiesner)是美国顶尖插画家和杰出的童书创作者,其作品获奖无数,他自写自画的图画书曾三次获得凯迪克金奖,三次获得凯迪克银奖。他的作品画面线条澄净,色彩精细,往往充满着不可思议的奇幻、想象,看上去却特别逼真写实,因而拥有梦幻般的特质。

(内容节录自丰子恺儿童图画书奖第五届颁奖典礼暨第六届华文图画书论坛)

我小时候并没有读过很多图画书,但我又确实读过也“看”过很多其它种类的书——包括各类百科全书,自然科学书籍,漫画书以及美术教学书。

我小时候并没有读过很多图画书,但我又确实读过也“看”过很多其它种类的书——包括各类百科全书,自然科学书籍,漫画书以及美术教学书。

自小我便想成为一位艺术家,我的姐姐和哥哥都很有艺术天赋,我喜欢看他们工作。因为他们,家里有了很多美术用品。最终,这些材料都传给了我,包括油画颜料、钢笔和墨汁、水彩颜料、粉彩以及彩色铅笔和记号笔, 还有我父亲还是工程学学生时使用的绘图工具,我用各式各样的绘图工具画画。

随着时间的推移和练习的增加,我的绘画技能越来越娴熟。绘画是把想象力记录下来的一种方式,你能想到什么,就能画出什么。这通常比设法解释一种想法或把它写到纸上要容易得多。孩子也许还没有足够的表达能力来解释或写出自己的想法,但他们能够拿起蜡笔或铅笔,尝试着用图画描绘出来。虽然最后画出来的画看起来像是一大片涂鸦,但他们是在极力把自己的想法表达出来。

随着年龄的增长,我在阅读书籍的过程中了解了艺术史。我以前经常去当地的图书馆,坐下来尽情阅读从古代到当代所有有关艺术的书籍。从风格上来说,我偏重于正式风格,我认真研究了文艺复兴时期的画家,如阿尔布雷特·丢勒和里昂纳多·达芬奇的作品。我尤其喜爱他们部分肖像画中作为背景而存在的风景。

我喜欢老彼得·布吕赫尔画的风景画。你的眼睛可以在他的画作中徘徊,从最近的前景到辽远的地平线,他的作品有着无与伦比的清晰度和细节。这一切都把你深深地吸引到作品中。

我后来发现了超现实主义画家的作品。在我了解超现实主义者之前和之后,我所创作的艺术作品有着显著的区别。

当我看到萨尔瓦多·达利、马克斯·恩斯特、乔治·德·基里科和雷尼·马格利特的作品时,我受到了极大的震撼。这些画大多是非常正式的、学术的风格,我非常喜欢这种风格。但这些画的主题非常光怪陆离和匪夷所思——这些都让我和他们更有共鸣了。欣赏完这些作品后,我自己的作品也有了变化。

此外,我也读过很多漫画书。从漫画书中,我第一次学会用图画讲故事。漫画书有其独特而复杂的视觉语言。我研究了那些从一个分格移动到下一个分格的画。什么时候需要一个特写镜头,什么时候需要一个众多角色的全景图。我学习了如何从视觉角度设定故事的节奏,以及如何使故事从视觉上具有动态性。

我逐渐意识到,我不仅仅是想创建一个单一的作品,我想让多个图片联动起来。如果我在一个地方写生,我会希望看到那个地方更多的景色——在这个地方多停留一段时间。所以,我会画更多关于这个地方的作品。我创作了一些短片段,表明这是一个叙事故事。

在罗德岛设计学院度过的后几年中,这些对我产生了很大的影响。在艺术学院时,我开始更加充分地探寻自己在视觉叙事方面的兴趣。我学习了动画及电影制作,还有图书插画。

我也是在这个时候发现了无字图画书。

当我还是一个艺术专业的学生时,我偶然发现了那本后来对我影响深远的书——美国艺术家林德·沃德的《疯人鼓》。在二十世纪三十年代早期,林德·沃德创作了一系列无字小说,是给大人看的,插图全部是木版画。我之前从未见过类似的事物。那本书触动了我内心深处的某些东西。我很喜欢这种讲故事的方式——没错,一整本书只有图画。

我喜欢《疯人鼓》每幅图的衔接方式。每幅画之间都可能发生许多事,但是读者能够跟上作者的节奏,因为这些画非常的直观、清楚。

我特别喜欢《疯人鼓》内的一对图画:在左边,我们能看到望远镜中的彗星;而在右边,则能看到他正在写的那份报告中的彗星图。这两个画面的转变很突然——但是却没有突兀到读者理解不了的程度。读者必须(自行)填补两个画面之间的信息。这是视觉叙事中的关键——两幅相邻图画之间的关系。如果进展过于渐进、过于缓慢,读者会感到无聊。如果跳得太远,读者又会感到困惑。艺术家及故事的讲述者,一定要在一连串的画面中找到前进的合适步伐,这样才能创作出一个引人入胜的故事。

《疯人鼓》让我喜爱的另一个方面,在于实体书本身。它真的太美了。它的每一个部分都做工精细。我喜欢它纸张的触感、油墨的香气,还有握在手中时书的分量。我意识到自己也想创作书籍。

也是在这段时间里,我发现当时出版的儿童图画书在风格和故事方面的涵盖范围是如此之广。图画书对于我所构思的故事和画面来说,像是一个绝佳的归宿。

我大学毕业后,开始为其他作者的故事画插画。但是我其实非常想写我自己的故事。当我准备好去写我的第一本书时,我希望它是无字的。

《疯狂星期二》创作的契机是因为我为一本儿童文学杂志《蟋蟀王国》创作了封面。我可以自由地创作我喜欢的意象,但是需要注意一点,那就是这一期杂志有很多关于青蛙的故事。

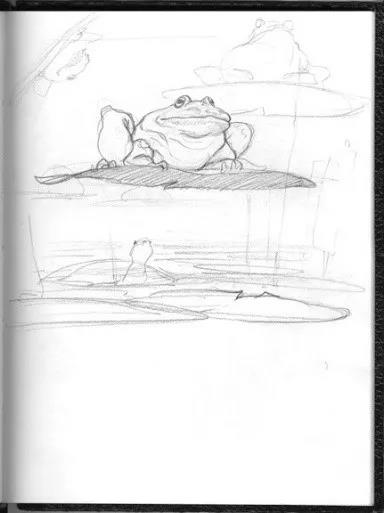

我在美术学院读书的时候,开放性的作业就是我的最爱之一。就算是只对一个词来进行创作。我这样想,“好吧,我就画点和青蛙有关的吧。”于是我打开了写生簿,因为我能够在写生簿中进行视觉思维想象。我开始画青蛙。

它们的形状很奇妙——圆咕隆咚,疙疙瘩瘩,粘粘糊糊,眼睛凸出。

在画了几只后,我又画了一只停在睡莲叶子上的青蛙。这时候,不可思议的事情发生了。我透过那只睡莲叶子上的青蛙,看到了别的东西。

圆圆的青蛙停在扁圆形的睡莲叶上,它们的形状结合到一起,让我想到了飞碟。于是我开始思考,要是一只青蛙可以像飞碟一样飞呢?然后我明白了,那是因为那片睡莲叶在飞,就像是《一千零一夜》中的魔毯, 最终成为了《蟋蟀王国》的封面图。

我很喜欢这些青蛙,我想让它们多飞一飞,我想为它们创作一本书。

我又回到了写生簿前,想着:“如果我是一只青蛙,还发现自己会飞,我会做什么呢?我要去哪呢?”

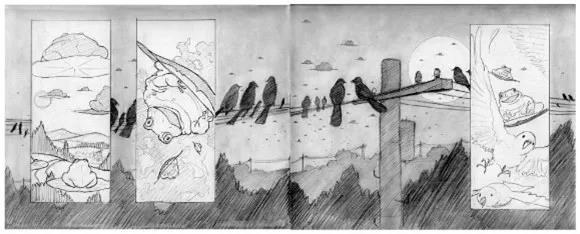

我开始飞快地将脑海中冒出的图像画下来。后来我画了32页,也就是在美国一部图画书的标准长度。每一个方格就是书页,书页的阅读顺序从左到右。这样我可以看到每一页的内容,同时也能看到一整本书的内容。这就是我的写作方式,先作画。

接下来,我又创作了一个更大的草图版本,和印刷本长度一致。这很简单,只需要画纸和铅笔。

在这里我加入了更多细节,开始着重更清楚地体现每一页故事,以及每页之间的联系。对于画的质量我倒不是特别担心,这一部分就是关于图画中的所有信息了。

完成这本书的下一个阶段就是重新绘制每一页,但是这次我只会画那些我想要在成书上呈现的东西。这个阶段,我真正地对青蛙进行了研究。

我总是想要看看我笔下动物的骨骼构造,这样子我就能理解它们的胳膊腿是怎么动的,就能知道它们的关节在哪儿。我还想看看那些真正的动物,但是我并不想让一只活青蛙真的出现在我的画桌上。

所以,我做了一个粘土模型。非常简单,但是可以让我从各个角度观察它,请记住,它们是会飞的;我还可以给它打光,看看这样一个奇怪的形状会有什么样的影子,我所有作品中的角色与地点都有这样的模型。

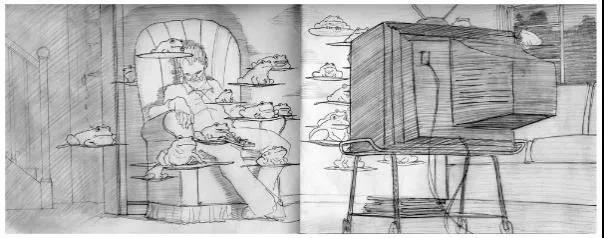

在这份草图中,在一页中,我知道我想让一个人睡在电视机前的椅子上,而且是被青蛙盯着的。我没想过这个人是谁,或者房间里其它东西长什么样。

这只是把这一幅画的想法呈现出来。

这份草图中的每一页都是如此,只包含图画最基本的想法。

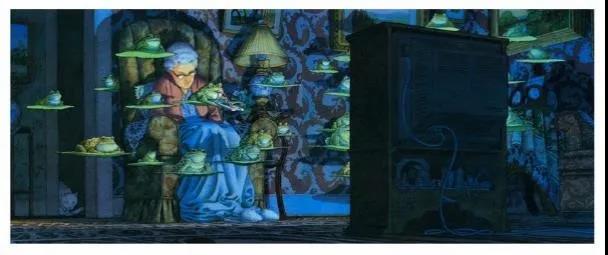

在我的最后一稿中,我必须决定这个房间是什么样的,还有谁住在这个房子里。

这就是最后一稿。因为书中没有任何的文字,图画中的所有东西都需要讲述一部分故事。

我想象了这个女人,并且创造了她的世界——家具,墙上的画,墙纸。这些都向我们讲述了她以及她的生活。

最后一步就是完成最终版绘画。